“铌铠甲”--铌微合金化提升双相不锈钢耐蚀性新方法

来源: 中国金属学会 发布时间:2024-07-09

一、研究的背景与问题

近年来,随着节能环保、海洋工程、石油化工、核电等重点领域高端装备制造业的迅猛发展,对高耐蚀不锈钢材料的需求与日俱增。双相和超级双相不锈钢具有优异的耐腐蚀性能和相对低廉的成本优势,已成为高端装备制造业最为经济适用的关键材料之一。然而,随着服役环境日益苛刻,这些不锈钢仍会发生腐蚀。非金属夹杂物是腐蚀的主要诱因之一,通常会造成“千里之堤,溃于蚁穴”的严重影响,在高温、高氯等极端苛刻的环境中,其危害尤为突出,不仅会导致灾难性安全事故,还会造成巨大的经济损失。对此,科研人员探索了很多方法以减轻夹杂物的危害,如深脱氧、深脱硫和改性处理等。然而,这些方法的效果有限,夹杂物或周围基体仍会发生腐蚀。因此,如何有效防止夹杂物引起的腐蚀失效,成为了不锈钢材料腐蚀防护领域迫在眉睫和极具挑战性的难题。

根据经典理论,在液相和固相中的形核一般是非均匀的,夹杂物通常可作为合适的形核位点。受这一现象启发,能否通过实施某种策略在夹杂物周围析出耐蚀相,将夹杂物包裹起来,从而将其与腐蚀环境隔绝?微合金化可能是一种可行的策略,因为微合金元素(Ti、V、Nb等)很容易与钢中C和/或N结合,形成碳化物、氮化物和碳氮化物等。如果这一策略能够实现,那么类似铠甲的析出相将包裹夹杂物,将其与腐蚀环境隔离,从而有效防止局部腐蚀。然而,目前还没有关于应用微合金化技术来形成耐蚀析出相包裹夹杂物以提高不锈钢耐腐蚀性能的报道。

二、解决问题的思路与技术方案

针对“夹杂物引起腐蚀失效”这一久攻不克的难题,东北大学姜周华教授团队、张涛教授课题组与中信金属、山西太钢等单位合作,创新提出“利用耐蚀铠甲(析出相)包裹有害夹杂物以显著提高双相不锈钢耐蚀性”的策略。

该策略需要满足两个关键的基本条件:第一,析出相可有效包裹夹杂物;第二,析出相及其周围基体均具有良好的耐腐蚀性。要实现第一个基本条件,必须满足以下三个要求:(1)析出相应晚于夹杂物形成,这是包裹夹杂物的先决条件;(2)析出相与夹杂物之间的晶格错配度应足够低,以实现析出相在夹杂物周围形核;(3)在热加工和热处理过程中,析出相应稳定存在,而不会溶解到钢基体中。要实现第二个基本条件,必须满足其他三个要求:(4)析出相应具有良好的耐蚀性,并且不会引起周围基体发生严重腐蚀;(5)析出相与周围基体间的电势差应较小,析出相的电位不低于基体的电位,以防止形成由小阳极和大阴极组成的电偶,从而避免电偶腐蚀;(6)析出相应具有与钢基体协调的变形能力,以避免析出相周围出现微裂纹。当满足上述所有条件时,稳定且耐蚀的析出相可包裹有害夹杂物,从而防止局部腐蚀。因此,选择合适的微合金元素和析出相是非常重要的。

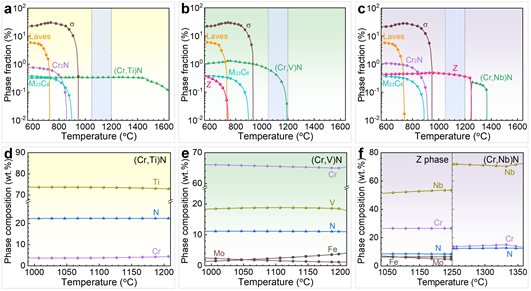

以S32205双相不锈钢为例,探索了合适的微合金元素和析出相。首先,通过Thermo-Calc热力学计算,分析了含0.25 wt.%Ti、V或Nb的S32205的析出行为。Ti微合金化促进了(Cr,Ti)N的形成(图1a和d),其初始形成温度(1699°C)超过了钢中典型氧化物(~1600°C)和硫化物(~1400°C)夹杂物的初始形成温度,使得包裹这些夹杂物几乎不可能。尽管添加V会促进(Cr,V)N的形成(图1b),其初始形成温度(1197°C)也比夹杂物低得多,但(Cr,V)N中的Cr含量接近70 wt.%(图1e),因此,其形成会导致周围基体中的Cr严重贫化,从而降低钢的耐腐蚀性能。相比之下,Nb微合金化会促进(Cr,Nb)N的形成,其初始形成温度(1370°C)低于夹杂物的初始形成温度。在大约1250°C时,(Cr,Nb)N完全转变为Z相,Z相可在热加工和热处理过程中稳定存在(图1c)。因此,在最终产品中,很可能形成Z相包裹夹杂物的结构。有趣的是,Z相含有约50 wt.%的Nb和一定量的Cr、Mo和N(图1f)。特别是其Cr含量与基体相当。这表明Z相不仅自身耐蚀,且不会导致基体中Cr贫化。因此,Nb微合金化在保证含Nb相包裹夹杂物而不引起其本身或基体腐蚀方面显示出很强的可适用性。为了评估含Nb相与夹杂物间非均匀形核的有效性,利用Bramfitt二维位错模型计算了晶格错配度。结果表明,(Cr,Nb)N或Z相与典型夹杂物(MgAl2O4和MnS)间的晶格错配度远低于12%,表明两种含Nb相理论上均可在这些夹杂物周围非均匀形核,然后包裹它们。基于上述分析,本策略选择了Nb作为合适的微合金化元素,选择了Z相作为包裹夹杂物的理想析出相。

图1 微合金化S32205双相不锈钢的Thermo-Calc计算结果:(a) 0.25 wt.%Ti、(b) 0.25 wt.%V和(c) 0.25 wt.%Nb S32205的析出行为;(d) (Cr,Ti)N,(e) (Cr,V)N,(f) (Cr,Nb)N和Z相的化学成分。

经过系统的实验验证,证实该策略实现了两个关键目标控制:

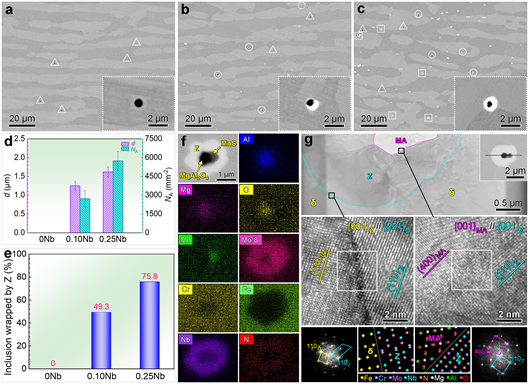

一是含铌Z相有效包裹夹杂物(图2)。首先,利用简单常规的制备路线促使含铌Z相在夹杂物周围异质形核,形成“夹杂物@Z相”核壳结构,将夹杂物包裹起来,使其与腐蚀性环境隔绝。在实际铸造过程中,铸锭中优先形成了“夹杂物@(Cr,Nb)N”核壳结构。热加工前,铸锭在1180°C经历了1h均质化处理,此时,含铌相周围基体中的Cr、Mo元素不断置换相中的Nb元素,因此,(Cr,Nb)N逐渐向Z相转变,从而形成了“夹杂物@Z相”核壳结构。在随后的热加工和热处理过程中,形变诱导析出和等温时效效应均会促进更多的“夹杂物@Z相”核壳结构形成,从而实现了利用铌铠甲(Z相)将夹杂物有效包裹起来。

图2 夹杂物@Z相核壳结构表征:(a) 0Nb、(b) 0.10Nb、(c) 0.25Nb固溶S32205双相不锈钢中夹杂物和Z相的赋存状态;(d) Z相的平均当量直径和数密度;(e) 被Z相包裹的夹杂物占比;(f) 夹杂物@Z相核壳结构的面扫描元素分布;(g) 夹杂物@Z相核壳结构的透射图像和衍射图谱。

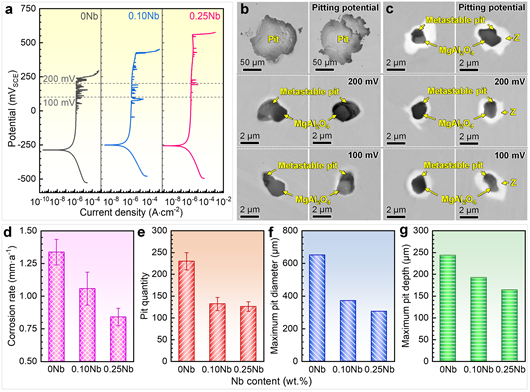

二是Z相和其周围基体具有良好的耐蚀性(图3和图4)。首先,保证了Z相本身具有高耐蚀性。Z相的主要成分为~52%Nb-27%Cr-7%Mo-9%N,是一种高耐蚀析出相。其次,保证了Z相周围基体未发生严重贫化,依然具有良好的耐蚀性。Z相中Cr含量与基体相当,其形成不会诱发贫Cr区。虽然Z相周围基体出现了轻微的贫Mo和贫N,但该区域的Cr、Mo、N含量仍然较高,依然具有良好的耐腐蚀性能。同时,Z相与基体间电势差很小,避免了电偶腐蚀。此外,Z相与基体的硬度和杨氏模量相当,说明两者能够协调变形,因此,在相界面处无微缝隙形成,避免了微缝隙腐蚀。在72℃两倍浓度海水中的电化学腐蚀和50℃ 6%FeCl3溶液中的浸泡腐蚀结果表明,铌微合金化后,2205双相不锈钢的点蚀电位提高了一倍,腐蚀速率、点蚀坑数量、最大蚀坑直径和深度均明显降低,材料的整体耐腐蚀性能显著提升。

图3 S32205双相不锈钢的电化学和浸泡腐蚀行为:(a) 在72°C(pH 8.2)两倍浓度模拟海水中的动电位极化曲线,(b) 0Nb和(c) 0.25Nb钢的腐蚀形貌;在50°C的6%FeCl3溶液中浸泡12小时的腐蚀行为:(d) 腐蚀速率,(e) 样品表面的蚀坑数量,(f) 最大蚀坑直径,(g)最大蚀坑深度。

图4 S32205双相不锈钢浸泡腐蚀前后表征:在50°C的6%FeCl3溶液中浸泡腐蚀(b) 12小时和(d) 10 d之前(a,c)和之后(b,d)的扫描形貌(左)和AFM形貌(右);MgAl2O4-MnS@Z相核壳结构浸泡前的(e) 扫描形貌和(f) SKPFM图谱;(g) MgAl2O4-MnS@Z相核壳结构的伏特电位变化。

三、主要创新性成果

本研究独辟蹊径,打破了传统“依靠洁净度控制和改性处理减轻夹杂物危害”的思维局限,巧妙运用了微合金化和异质形核原理,创新提出“利用耐蚀铌铠甲(Z相)包裹有害夹杂物以显著提高双相不锈钢耐蚀性”的策略。主要创新性成果如下:

1、提出了“利用耐蚀铠甲(析出相)包裹夹杂物,以规避夹杂物诱发腐蚀失效”的全新思想,详细阐明了该策略的设计原则,革新了人们对改善夹杂物引起腐蚀失效方法的认知。

2、利用简单常规的“冶炼(铌微合金化)-铸造-热加工-热处理”制备路线就能促使含铌Z相在夹杂物周围异质形核,形成“夹杂物@Z相”核壳结构,从而将夹杂物与腐蚀环境隔绝,阐明了在整个制备过程中Z相包裹夹杂物的机理。

3、实施本策略后,S32205双相不锈钢在极端苛刻环境中的耐腐蚀性能得到成倍提升,从而攻克了“夹杂物引起腐蚀失效”这一久攻不克的顽疾。

4、该策略在系列双相不锈钢(S32101、S32304、S32205、S32507、S32707)中具有很强的普适性,为不锈钢材料腐蚀防护提供了新思路,对保障高端装备长寿命和安全稳定运行具有重要意义。

相关研究成果“Design for improving corrosion resistance of duplex stainless steels by wrapping inclusions with niobium armour”已于2023年11月30日发表在《自然•通讯》(Nature Communications),相关技术已获国家发明专利。

四、应用情况与效果

经实验研究证实,该策略在系列双相不锈钢(S32101、S32304、S32205、S32507、S32707)和工业化生产中具有很强的普适性(图5)。

图5 铌微合金化技术普适性:(a) 系列0.25 wt.%Nb微合金化双相不锈钢中含铌相的析出行为;(b) S32101、(c) S32750、(d) 工业S32205在72°C(pH 8.2)双倍浓度模拟海水中的动电位极化曲线。

该成果已在太钢和下游单位推广应用,有效提升了系列双相不锈钢产品的耐腐蚀性能,保障了在天然气输送管线、化学品运输船、核电海水泵、海水淡化或烟气脱硫换热器管、烟气脱硫塔等领域服役的高端装备的长寿命和安全稳定运行。

信息来源:东北大学冶金学院 绿色智能特殊钢冶金研究中心

版权与免责声明

【1】本网站凡注明“学会秘书处”的所有作品,版权均属于四川省金属学会所有,未经书面授权,任何媒体、网站或个人不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网站协议授权的媒体或网站,应在授权范围内使用上述作品,并注明“来源:四川省金属学会”。违者本网站将追究其相关法律责任。

【2】本网站凡注明“来源:XXX(非学会秘书处)”的作品,均转载自其它媒体,登载此作品出于传递更多信息之目的,不代表学会观点或证实其描述,不对其真实性负责。作品内容仅供参考,如转载稿件涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与四川省金属学会联系。